映画と時間と

感受性が強い人は寂しがらずに済む

なぜなら色んなことが良くも悪くも分かってしまうから

遠くで自分を少しでも気にかけてくれる人がいたら

十分幸せを感じられてしまう

低燃費 省エネ 高効率

誰かが居なきゃダメ、が分からない

誰かが居てくれてありがたいは死ぬほどある

人もものも愛が少しあれば十分

そういうものは目には見えないんだけど

確かにある

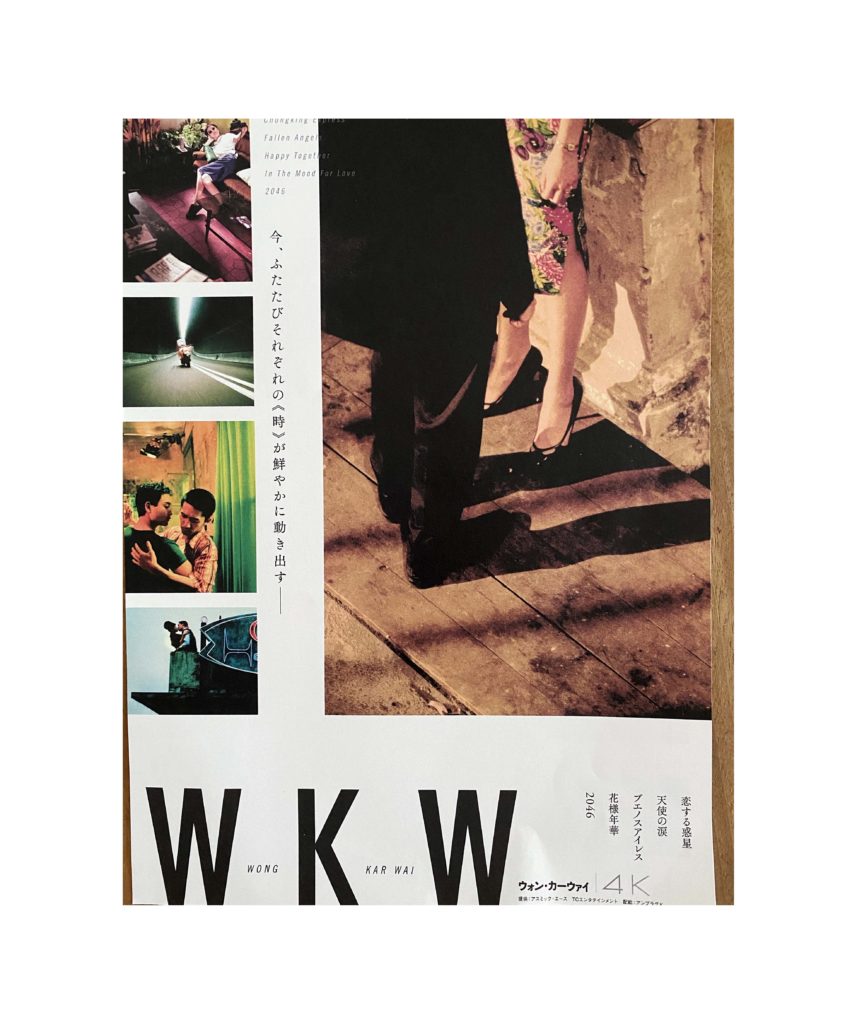

27年ぶりにウォン・カーウァイの恋する惑星をスクリーンで観た。何度観ても幸福を感じるのが解る。映像の端々で至福を感じる。うっとりしてしまう。

先日、ウォン・カーウァイ作品「恋する惑星」「天使の涙」「ブエノスアイレス」「花様年華」「2046」が監督自身によってレストアされ公開に至ったと聞いた。

監督曰く「顧客は、その作品を初めて観た時の記憶が強烈に残っているものです。そのことに私は気づき、今回のレストア化は単なる焼き直しではなく新たに生まれ変わった作品を公開できる機会と位置付けることにしました」と。

柏駅にあるキネマ旬報シアターで公開されている恋する惑星のチケットを買い、何とも言えない気持ちでシートに腰を下ろした。

戻らない時代への哀愁と過ぎていった時間、27年前。この作品をよく噛みしめないで観ていた自分の後ろ姿を見つめていた。

わたしの感性は色んな色が塗り重ねられている。次第に抜けてしまう色もあるだろうけど、この作品みたいに色褪せるどころかさらに存在感を増す映画はそうはない。

いい時代に生まれた。バカみたいなことが、いくら世界で起こり続けても、それでも私はいい時代に生まれた。自由に映画を楽しめるのだから。

昔話が好きじゃない。

自分の過去を振り返るのは履歴書を書く時ぐらいかもしれない。過ぎてしまったことへの関心が極端に薄い。それが何を生み出すのだろうという漠然とした冷たさを自分の中に感じる。この辺りのドライさは以前外資系で仕事してから異常に発達した気がしている。

優しさ=同情でないのは、よく履き違えられることのように思う。

自分の過去のエピソードが、人に良いインスピレーションを起こせるとも思わないし、そこまで出来た人間じゃない。

でも今日はちょっと、映画を観てちょっとダラダラ書いてみたくなったのでそうする。本当にただのマイバックページにしかならない気がするのでご興味ある方がもしいたら。

恋する惑星にちなむつもりはないが、この作品を観たのは私が確か21歳の時。当時一年付き合っていた人(一つ上の大学生)と別れ、その頃時々遊んでいた3つぐらい上の男友達が映画館へ連れて行ってくれた。

その時に観たのがこの恋する惑星。オススメの映画だと言っていたように思う。当時の私はオススメの映画の何がオススメなのかが全く分からず、取り敢えず映画を観て、金城武がやたら気になって仕方なかったことだけ強烈に記憶に残った。

それからこの映画を幾度となく観ることになるのだけど、最初の記憶は金城武で徐々にトニーレオンへ移行していった。

映画のパンフをその男友達が嬉しそうに買っていたことも覚えている。

男友達は当時名古屋にあったファッションビルでアパレルの店長をしていた。風貌はロン毛でどこか脱力感がありいかにもアパレルって匂いもありつつ、穏やかな性格が滲み出ている人だった。

わたしが海に行きたいと言うと真夜中でも車を飛ばして付き合ってくれ、その別れた元彼のことも何とか励まそうとしてくれそれが余計に胸に刺さってさらに泣いた。その男友達は3つしか変わらないのに心の広いジェントルマンだった。今思えば、確かにそうだった。

ある時、その男友達と手紙のやり取りをするようになった。

当時は携帯電話が普及し始めたばかり。おそろしくゴツくて高額なやつを、バブルを知ってるパリピがこれ見よがしに持ち始めた。

でなぜそんな時代の波に逆らうように手紙のやり取りを始めたかと言うと、その男友達が見ていた(わたしも見てた)ドラマの影響である。

「恋人よ」という鈴木保奈美と岸谷五朗、佐藤浩市と鈴木京香が出ている大人の恋愛模様を描いたドラマ。鈴木保奈美がブーゲンビリアに囲まれて最後を迎えるシーンには胸が熱くなった。

ドラマの中で鈴木保奈美と岸谷五郎がパートナーに隠れて密かに手紙のやり取りをし気持ちを通わせる。ああ、手紙ってステキだなと、この時改めて思ったし、どうやらその男友達も同じようなことを思ったぽかった。

手紙はどれぐらい交換したのか覚えていない。どうやって渡していたかすら忘れてしまった。

どんなことを書き、どんなことをその男友達が書いていたのか思い出せない。解るのは、わたしがその男友達を好きになることはないとハッキリ伝えていたということ。

自分勝手を絵に描いたような女だった。

当時のわたしは自分では思っていなかったけど、外見を褒められることはちょいちょいあった。モテるというのがどういうことを指すのか理解してないが、外面から寄ってくる人は多かったように思う。

日本の若さ信仰にウンザリしたのもこの頃で早くそんな見てくれ主義が崩壊すればいいと思った。

わたしはその時も今と変わらず、今よりずっとずっと、生き辛さを抱えていた。(ねえ何の悩みもないわけがないでしょう?そこんとこ理解できる?)と。

フランスの成熟した文化に憧れたのもこの頃なのかもしれない。自分の若さに、その若さが一つの価値基準であるかのような世の中に、若いわたしはガッカリした。

男友達とさよならする時が来た。

ハッキリと思い出せないのだけど、ある日男友達がわたしにこう言った。「絶対に、ボクのこと好きになるよ」と。そのセリフを聞いて(あ、これで終わりだ)と思った。だって絶対なんてあり得ないから。

その絶対を彼は放った。もしわたしに絶対があるならば、絶対なんてあり得ないってことだ。おそらく、何者にも縛られず、囚われないよく分からない関係のまま居たかったんだろう。

放ってしまった絶対は元に戻らない。きっとその頃からわたしは世の中のありとあらゆる契約を拒絶していた。のにそれから2年しないうちに結婚した。契約は約15年続いた。

最後の手紙にはこうあった。「気持ちは分かった。僕は実家の窯を継いで陶芸家になろうと思う」彼の実家は瀬戸物で有名な岐阜多治見で焼き物を作っていた。

その実家を継ぐことにしたと手紙にはあった。彼は自分で敢えてチャラい風貌を選んでいたように思う。中身は今のわたしと同じく、繊細で傷付き易い表現者だったのかもしれない。

「音楽はその時の自分を、よくよく覚えているものです」

と、歌の中でミュージシャンの青葉市子さんは言っている。映画も同じように、初めて観た時の自分をよくよく覚えているものだ。

だから、安心して忘れよう。