「20世紀ファッションの文化史」

「服飾学校行ってたの?」

とたまに聞かれる。

2002年頃から見様見真似で作り始めた服だが、専門学校は出ていない。

そしてこの類の質問をされると大抵30~40%気分が下がる。

その質問をする理由が私には解らないのと、学校を出ていたらどうなのか、逆に出ていなかったらどうなのか?と逆質問すらしたくなる。

イラストを描き始めると今度は「そういう学校行ってたの?」と聞かれ始める。

一体なんなのだろう …

学校行ったから絵が描けるとか、そんな風に思うのだろうか?

それとも学校行ってないけど絵を描くことに何か理解し得ないものがあるのだろうか …

描きたいから描く、つくりたいからつくる。それだけなんだけどな。

この本に出てくる10人のデザイナーのうち、半分は服飾の教育を受けていない。

それぞれが生きていく最中で必要に迫られたり、ひょんなことからファッションの世界に足を踏み入れている。

そもそもだがミュージシャンや小説家に、「学校は出たのですか?」などと聞く人はあまりいないだろう。 それが服や絵になるとどうも学校フィルタリングされる率が高い気がする。

結論的に言うと、だったらどうなの?で終わり。

私のグチはこのぐらいにして、久しぶりに本をパラパラめくってみるとあちこちに書き込みとマーカーがしてあって驚いた。私いつこんな勉強したっけな・・?

私はファッションという言葉の響きがあまり好きではない。

何故なら軽くて 浮ついている感じが否めないから。まあ軽くて浮ついてるのがファッションなのだけど ..

私が興味を持つのは服飾史で中でも1950〜1970年代の服。今見てもときめくし特に映画の衣装には良いインスピレーションを受ける。

そしてファッションは時代と切っても切り離せないものだと言うことがこの本を読むとよく理解できる。

印象に残る部分を一部抜粋します。

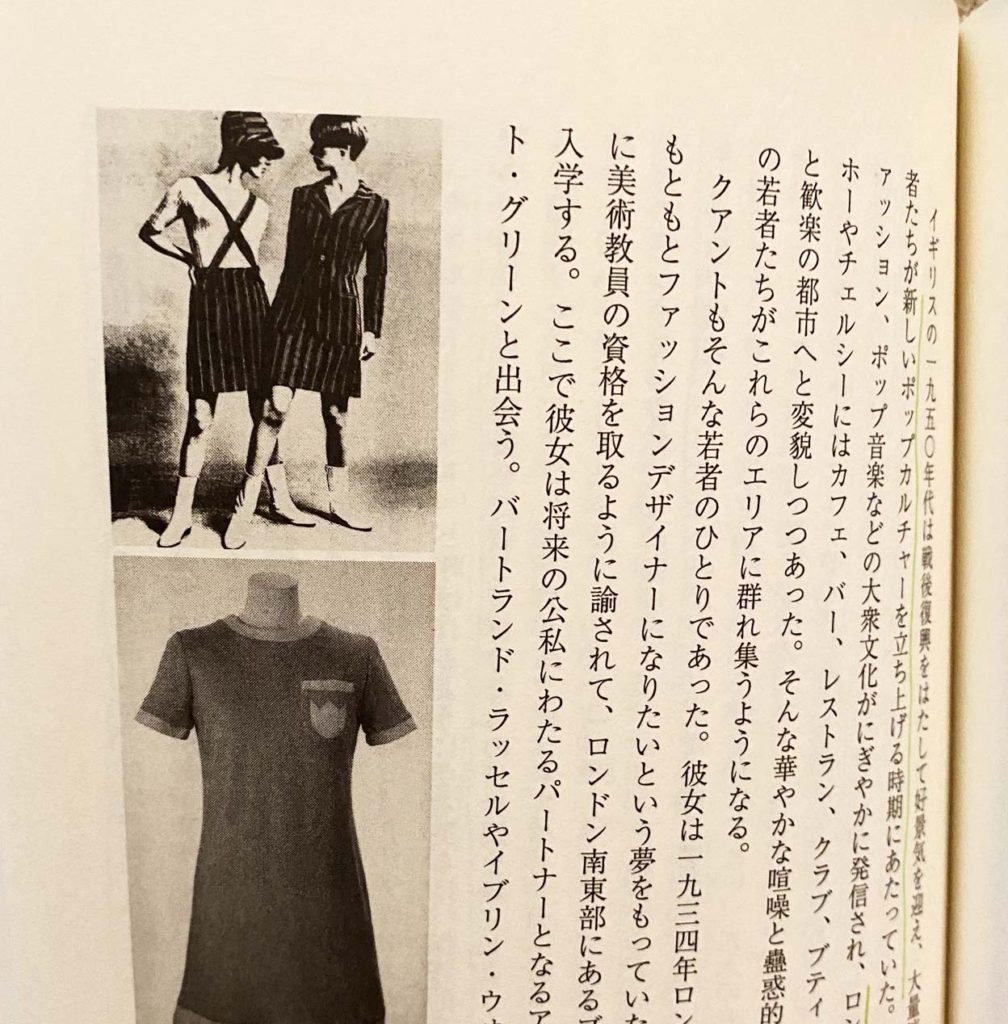

第8章 ヴィヴィアンウエストウッド より

「通常ファッションは美しく装ったり、かっこよく見せる為にまとわれる。

しかしパンクの美学はそれとは正反対のメッセージを投げかけていた。これまでも1950年代のビートニクス、60年代のヒッピーなど、大人社会に反旗を翻すカウンターカルチャーのkスタイルはあった。

パンクはこれらの反対側の価値観を演劇的なまでに誇張し、自身をスペクタクルに変えることを第一の目的としたのである。

しかし後のデザイナーたちによって引用されたパンクはもはや一つの記号でしかなく、社会を挑発するような破壊力を失っている。したがってリバイバルされたパンクには社会を揺るがせるような強度は見当たらない」

第7章 マリークワントにはこう書かれている。

「サブカルチャーと言えば、東京にも盛場にたむろする若者グループがあり、太陽族、六本木族など中でも六本木族は風俗としても欧米の流行をいち早く吸収していた。

もっとも彼らは欧米の模倣をするのが精一杯であり、独自のスタイルを発信するには至っていない。

-中略-

日本におけるミニスカートもサブカルチャーとしてではなく一般向けの商品として消費されたのである」

私も19歳頃、友人にパンク好きな子が居てしぶしぶライブに行ったことがある。

腕にスタッズ、頭をハードジェルでカチカチにキメたその女の子は、カッコイイっちゃあカッコいいんだけど、、パンクはファッションなんだなあと素直に思ったのだった。

“ファッションが時代に対する反旗となり得ていること”がパンクであろう。

今ある新しいファッションというのは、既に出尽くしたものをどのように再構築しどう見せるかにある。だとしたら、今の社会にどう見せてやったら一石を投じられるのかを考え、服に意思を持たせること以外に方法はないように思う。

第9章 コムデギャルソンにはこう書かれている。

「(作品に対し)保守化していく社会に対する苛立ちから生み出されたものだった。

ファッションの世界にはストリートという名の普段着と、大資本をバックにした欧米ブランドが流行する。

川久保はそのような日常性への開き直りやブランド崇拝という思考放棄を許さず、スタイルによって絶対的な美を作り出すという反時代的とも言える想像を追い求めたのである」

今の社会や溢れるほど売られている服に対し違和感を感じる限り、私も自分のやり方で服に意思を投影させたい。誰に解らずとも、そうやって作ることに自分がそれをする意味があると思ってる。